ほかにもお店の人との対話が楽しめるお買い物、そして何よりおいしさと多様性と安さが魅力です。

大正天皇が、大変賞味された「殿下まんじゅう」としても有名な、由緒あるお饅頭です。紅白まんじゅうでもない、酒饅頭でもない絶妙のしっとり感と甘さ。

住所:神戸市長田区5番町8丁目1-4

電話番号:078-576-0912

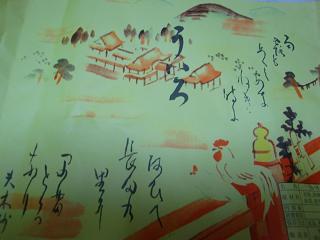

長田ういろや

明治10年の創業時から味を守り通しています。

おもちのようなぽってりもちもちの食感「ういろ」は白と抹茶の2種類。

お値段も420円とお手軽価格ですばらしい。

包装紙には確かに「長田神社に鶏がいた」図が。

住所:神戸市長田区長田町1丁目3-1

電話番号:078-691-0987

会下山公園には楠公湊川陣之遺蹟碑や牧野植物研究所跡の碑があります。

「平家物語」の源平の戦いでも、重要な戦略拠点であり、楠木正成の陣があったと伝えられる場所です。

また ここには、大家族の上、経済観念が欠落していたため 標本を手放す危機にあった牧野富太郎を援助した神戸の資産家、池長孟が開設した「池長植物研究所」がありました。

標本は運び込まれたものの、一向に整理が進まず、結局、公開されることはなくこの事業は失敗したといわれています。

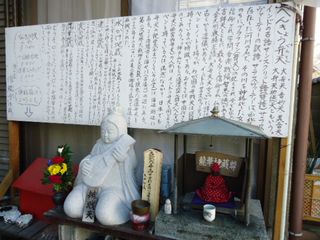

氷室神社(れんあい弁天)

仁徳天皇に氷が献上されたと伝えられる氷室

宮中一の美女といわれた小宰相と 清盛の甥 平通盛の伝説

があります。

兵庫厳島神社(おしゃれ弁天)

清盛がここで、海の竜神のお告げを聞いたという伝説があります。

水の女神 弁財天 女性の守り神 淡嶋神社 が祀られていて 針供養も行われています。

恵林寺(うんどう弁天)

1346年に開山した臨済宗のお寺で、「波除け弁天」をまつっています。

済鱗寺(べんきょう弁天)

1493年開基。当初は「西蓮寺」でしたが、約80年後に海中から出現した阿弥陀仏像を本尊とし、魚類を供養していたことから済鱗寺に。

神戸大空襲によって本堂・庫裡・弁天堂などを焼失。

受験生の信仰もあついそう

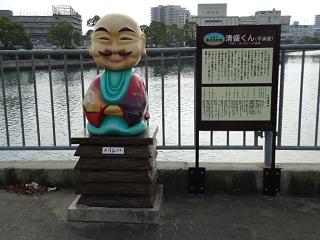

和田神社(あんぜん弁天)

海路や交通安全の守り神として地元の方の信仰を集めています。

兵庫の町は平安時代から良好な港の町として知られていました。 平清盛の時代には、中国・宋との貿易の拠点として港の大修築工事が行われ、福原には一時都が置かれたこともあります。後に兵庫の町は兵庫津と呼ばれるようになり、海陸要衝の地として発展していくことになります。 室町時代には中国・明との貿易 江戸時代には瀬戸内海有数の港町として大いににぎわいました。 さらに明治時代には神戸経済を支える重要な地域として大きく変貌を遂げました。

和田神社

天御中主大神を主神に、蛭子大神・市杵嶋姫大神を相殿に祀っています。海路や交通安全の守り神として地元の方の信仰を集めています。

兵庫津の道、西国街道の中心に「柳原のえべっさん」として親しまれている蛭子神社があります。元禄以前から祀られていたことがわかります。

毎年、「十日えびす大祭」は商売繁盛や家内安全、学業成就を祈して多くの参拝者でにぎわいます。

平野商店街・手作りのまちおこしやん「ひらの塾」

平野の史跡を守り、伝えるために9年前から活動をされています。

「平安遷都祭り」では平安時代の公達をイメージした衣装を着て街を練り歩くのだそうです。

音戸の瀬戸を(広島県呉市)日宋貿易のために開削した時、沈みゆく太陽を扇で招いて呼び戻し1日で難工事をなしとげたという伝説から。

また、音戸の瀬戸の工事には人柱ではなく、一石に一字を書いた経を海に沈めたという伝説も残っています。

また、経ヶ島築造の際も、同様に 公卿らが占いに従って人柱をたてようとしたのに反対し、経文を書いた石を沈めたという記述が「平家物語」にあります。

平野市場跡から 平安時代後期の掘立柱建物・井戸・柵列・溝 弥生時代中期から後期の竪穴建物、輸入陶磁器や京都系の土師器などが多数出土しました。

楠・荒田遺跡

神戸大学付属病院構内は清盛の弟、平頼盛の邸宅の中心域と言われていて、 平安時代後期の二重壕が発見されました。

清盛は裏山の上伽寺という山寺で海潮の響きを聞きながら経ヶ島築造の構想を練ったと言われています。

氷室神社 兵庫津の無事完成と福原京の将来の発展を祈願して、安芸厳島神社を勧請し、福原京の周辺七か所に祀った清盛七辯天のひとつ

ここから仁徳天皇に氷が献上されたと伝えられる氷室。

夢野八幡神社 清盛が福原遷都に先駆けて創建。

福原の全域を展望できる場所で、のろしをあげて新都の位置を測ったと伝えられています。

熊野神社 清盛が福原遷都の際に、守護のために紀州熊野権現を勧請した神社で国生み神話の主人公 イザナギとイザナミを祀っています。

願成寺 一の谷合戦で戦死にした平通盛(清盛の甥)の供養塔があります。

厳島神社 清盛七辯天のひとつ。治水のために建てたと言われています。

宝地院 壇ノ浦の戦いで8歳で崩御した安徳天皇の菩提を弔っています。

東福寺 平安時代 上迦寺と称し、清盛によって「潮音山」という山号と七堂伽羅を構えていました。

善光寺 一の谷合戦で戦死にした平業盛(清盛の甥)の塚があります。

阪急と山陽、阪神と山陽それぞれを結ぶ神戸高速鉄道は線路と駅はありますが、車両をもたないという特殊な鉄道会社として運営されていましたが、2010年から運営体制が変更され、現在は「三宮?高速神戸」が阪急神戸高速線となっています。

花隈駅を出て東に向かうとすぐのところにある花隈公園

織田信長が荒木村重に命じて築城させた花隈城跡を整備した公園です。

花隈城は、東は現在の兵庫県公館、西は現在の本願寺神戸別院にまで及ぶ大要塞だったそうです。

福徳寺は天守閣跡地といわれています。

神戸中華同文学校

1899年に神戸に住む華僑師弟のために設立された学校です。日本語科以外のすべての授業は中国語で行われているそうです。

孫文も訪れたことのある神阪中華会館の跡地もありますよ。

舞子にある移情閣・孫文記念館は中国の革命家・政治家・思想家である孫文を顕彰する日本で唯一の博物館です。

孫文と神戸のかかわりを中心に、移情閣(国の重要文化財に指定)の変遷などに関する展示が行われています。

機会があればこちらも訪れてみてくださいね。

関帝廟

「三国志」の英雄「関羽」を本尊に祀った廟で、中国だけでなく、日本国内でも横浜・函館・沖縄にもあるそうです。

関羽は信義に厚く、義理堅いことで、神戸の華僑たちから尊敬され、信奉されている商売の神様なのだそうです。

中門

四阿(あずまや)

本願寺神戸別院(モダン寺)

浄土真宗本願寺派で西本願寺直属の別院です。

ビルマ寺院を彷彿させる建築からモダン寺の愛称で読まれています。本堂のブロンズ像など仏教寺院にしては珍しい装飾品も多いそうです。